文艺复兴音乐的两种灵魂说

——反思亚里士多德式与柏拉图式的心理学

作者简介:[美]朱塞佩·哲比诺,美国哥伦比亚大学音乐系主任、副教授,音乐学博士,研究兴趣集中在意大利牧歌,早期现代史中的音乐与语言的关系,早期歌剧,文艺复兴时期的认知和感觉理论,其专著包括《文艺复兴意大利阿卡迪亚德音乐与神话》(剑桥大学出版社2009年版)等。其论文发表于《音乐学杂志》《中世纪与早期现代史研究杂志》《音乐季刊》《音乐研究》等。曾接受美国音乐学协会、哈佛意大利文艺复兴研究中心、美国文艺复兴协会、梅隆基金、美国哲学协会和意大利国家研究中心的科研资助。

译 者:柯扬(1978-),男,音乐美学专业博士,中央音乐学院音乐学系副教授

译者前言:美国哥伦比亚大学音乐系主任、副教授朱塞佩·哲比诺(Giuseppe Gerbino)先生于2011年4月13日下午4点在中央音乐学院作了题为《文艺复兴音乐的两种灵魂说:反思亚里士多德式与柏拉图式的心理学》的讲座,本文据其发言稿译出。文章论述了文艺复兴时期的两类音乐心理学理论,一类来源于柏拉图有关宇宙灵魂起源的记载,带有神话色彩;另一类来源于亚里士多德关于人的认识能力的理论,更接近于现代心理学。通过对两种理论的描述与比较,作者迈出了重构文艺复兴音乐心理学的第一步。

意大利文艺复兴人文主义教育其中的一个标志是,颂扬音乐具有唤起激情及抚慰灵魂的能力。在人文主义大潮中,学者们以百科全书的热情,从古代典籍中收集各种经典叙事。仅举乔治·瓦拉(Giorgio Valla)为例,他著有《论音乐》(De Musica,1501)以及收集有大量音乐奇闻轶事,还收集有格罗拉莫·梅伊(Girolamo Mei)和文森佐·伽利略(Vincenzo Galile)于16世纪70年代的往来书信。对于一般读者而言,这些经典叙事的背景毋须多言。虽然,有一些怀疑者和攻击者提供了一些相反的叙事,但关于音乐力量的神话却从未被否定。在各种文学、诗歌和音乐形式中,神话深刻地影响着文艺复兴精英的行为规范,特别是影响着当时最具人文主义倾向的宫廷。但是,对于关注人类心灵研究的自然哲学家而言,问题要更复杂些。

在纯柏拉图式的语境中,音乐的确具有独特的地位,它是宇宙的逻辑秩序的体现,灵魂则是宇宙的近乎完美的复制品。这种哲学传统孕育了如下观念:即音乐具有影响灵魂运动的能力。另一方面,从纯亚里士多德式的观点看,没有理由认为音乐与其它感官感知对象有什么不同,特别是在声音可能具有影响部分心智的方式上,与其它感知对象没什么不同。换言之,古人留下两种关于人类灵魂构造的主要理论。第一种理论,来源于有关世界灵魂起源的故事,记载于柏拉图的《蒂迈欧篇》(Timaeus)中,提出一种具有音乐色彩的灵魂本体论。第二种理论,基于亚里士多德的《论灵魂》(De anima)一书,提出某种认识论的基础,它并不认为音乐和灵魂有某种特殊关系,由此,它反对柏拉图关于“精神-肉体”二重关系的说明。

这一来,导致了十六世纪“音乐哲学家”的某种窘境:音乐和灵魂之间是否真的具有柏拉图所说的结构上的类同性?这种类同性是否可能与亚里士多德的感知和认知理论相调和?要知道,该学派主导着欧洲各大学的课程。上文所说的两可性又是如何影响文艺复兴学者理解音乐本质的方式?本文将依次在柏拉图和亚里士多的感知与认知理论模式中,分析音乐和精神的关系,由此迈出重构文艺复兴音乐心理学的第一步。我首先要简单比较两种理论模式,并突出那些在文艺复兴时期,在有关灵魂的争论中占据中心位置的要点。

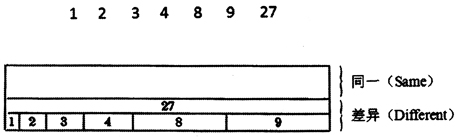

在《蒂迈欧篇》中,柏拉图把宇宙灵魂和人的灵魂的创生都描绘为在本体论层面上具有音乐性的结构,在其中,整体的和谐受制于数学比例,这种比例又与音乐音程的比例相同。这一切开始于造物者混合了三样东西:存在(Existence),同一(Sameness),差异(Difference)。通过这种混合,他创造出世界的灵魂,并让此灵魂呈现为两个旋转的圆圈,一个是同一的圆圈,一个是差异的圆圈。首先,柏拉图把这个混合体划分成两个部分,代表同一的部分不再分割。代表差异的部分则进一步依据1、2、3、4、8、9、27这一数列(numerical progression)分割成合乎比例的下属几个部分。图1是吕克·布里松①(Luc Brisson)所构想的对差异部分之第一次分割的图像化呈现:

这个比例依据如下推算过程得出:表示比例的数列产生于第一个偶数“2”以及第一个奇数“3”的二次方或者三次方。这里呈现为柏拉图所谓的拉姆达②(lambda)形式(图2)。

图1.

图1 引自:Le même et l'autre dans la structure ontologique du Timée de Platon:un commentaire systématique du Timé de Platon(《柏拉图〈蒂迈欧篇〉之本体论结构中的同一性与差异性:柏拉图〈蒂迈欧篇〉之系统评述》),Sankt Augustin,Academia Verlag,1994,p.39。

为了理解造物者随后的工作,我们有必要将这些数字转译为音乐音程。如果我们用数字1代表C音,数字2便依据2:1的比例关系代表该C音上方的八度音。同理,数字3可依据3:2的比例关系体现为第二个C音的上方五度音。这一处理方式便产生了以下七个音的序进及六个音程(图3)。

下一步便是填充这些音程之间的间隔,“从原初的混合体中分割出更细小的部分,把它们放在不同的间隔之中,每个间隔的分割依据两种手段……调和数的手段与平均数的手段……这些手段在原初的音程划分中继续产生了五度音程(3/2),四度音程(4/3),以及大二度音程(9/8)(图4)。

图3.

图4.

图4 引自:Plato's Timaeus,translated by Francis M.Cornford,edited by Oskar Piest,New York,The Liberal Arts Press,1959,p.26,n.5。

“随后”,柏拉图说,“造物主继续在4/3的音程(四度)中填入9/8(大二度)的音程,各自遗留出一个小间隔”。这个遗留的小间隔,其数字比例为256/243(小二度)。到此,混合体已然按比例分割完毕,其结果是一个完整的音阶,等同于以C为始音的自然音音阶。由于混合体已被分割完毕,造物主开始将这个具有“音乐-数学”特征的“事物”塑造成一个三维的结构。“他将这整个构造物纵向平均切割为两部分,并让两部分的中心彼此交叉,构成字母x的形状,他又把两部分各自弯曲成圆圈,并让两个圆圈在任意一点上彼此联结,最后又让二者在第一个联结点相反的点上再次联结”。这是人们对造物主活动的想象,同样呈现在吕克·布里松的图示中(图5)。

代表同一的圆圈与代表差异的圆圈以相反的方向旋转,它们的运动决定着宇宙的完美性与整体性。代表同一的圆圈决定着所有恒星的运行范围,代表差异的圆圈则被分割六次,从而获得了七个行星的运行速度和轨道。当然,地球被放置在中心。

如造物主一样,我们现在可以休息一会,思考一下世界灵魂的钟表般的构造机理。同时也有必要指出,我们目前论及的并非物质性的现实。就同一与差异的和谐整体而言,其存在于永恒的完美状态中。可是,当我们从世界灵魂的纯粹性转向造物主的第二步创造——即人类灵魂之具形(the embodied version of the human soul)的创造时,将会发现,有一个物质性的方面会改变宇宙的“音调”(tuning)。

图5 引自:Le même et l'autre dans la strutcture ontologique du Timé de Platon:un commentaire systématique du Timé de Platon(《柏拉图〈蒂迈欧篇〉之本体论结构中的同一性与差异性:柏拉图〈蒂迈欧篇〉之系统评述》),Sankt Augustin,Academia Verlag,1994,p.40。

我必须指出,关于人类灵魂如何创造的理论没有那么神秘。对于我们颇为幸运的一点是,造物主创造世界灵魂时为我们剩余了一些东西:“……他又一次转向原来的混合容器,在那里,他混合出宇宙的灵魂,这一次,他往混合物中注入了一些上次遗留下来的成分,以基本相似的方式再次混合它们,只不过不再像原来那般纯粹,只达到了二流或三流的纯度。虽然这个被造的“事物”不那么纯了,但是其结构仍是一样的。人类灵魂的运动方式和音乐化的比例关系与世界灵魂同一。问题在于,人类有一个肉体,这个肉体并不由造物主提供,而是由造物主的孩子们提供,他们是次级的神灵,如柏拉图所说,他们“从造物主那里获得了某种用于有限造物的永恒法则”。随后发生的事情决定了人类存在的本质。当灵魂被注入肉体的那一刻,它就发生了变形(bend out of shape),说得更准确些,它的运动方式变得模糊、不精确。物质性破坏了同一与差异的圆形运动。完美的圆形运动与物质存在的多方向伸展运动相冲突。借用柏拉图富于文采的叙述:“整个动物朝着所有六个方向,非规则、非理性地运动着、前进着,无目的地向后、向前、向右、向左,向上、向下,朝所有六个方向游荡。”

我们没有太多时间继续阐述紧随这段话语的柏拉图有关感觉的理论。但已明了的是,对柏拉图而言,音乐为什么具有塑造灵魂的作用,而对于本文而言,更重要的或许是,为什么音乐可以治愈灵魂的各种疾病。音乐具有恢复同一与差异之圆形运动的能力,因为它与灵魂的结构具有本体论层面的类同性,也就是说,音乐具有让灵魂回到理性秩序的能力,这种理性秩序决定着灵魂的本质。

文艺复兴时期关于音乐力量的论述大多基于柏拉图的理论,但是,16世纪意大利的论述并不直接源自《蒂迈欧篇》中的章节。认为音乐可以引导灵魂去沉思宇宙和谐之美并认识其非物质性起源的观点,在一些柏拉图追随者的拉丁语著述中占据着基础性地位,如西塞罗(Cicero)(写《西比奥之梦》一书的西塞罗)、奥古斯丁(Augustine)以及鲍埃修(Boethius),他们对西方音乐理论的形成起着更为直接的影响作用。让我们将柏拉图式哲学的著述和解释暂时放下,真正塑造文艺复兴时期精英音乐文化的,是一个有些缺乏思考却根深蒂固的信念,即相信音乐对人的心理有各种各样的影响,但是,这个信念所基于的哲学、数学的论据却似乎早已晦暗不明了。认为灵魂从根本上是以音乐的方式构造的,这一观点出现在格里高·列克(Gregor Reisch)《哲学珍宝》(Margarita Philosophica)一书的第一页,这本书也被德国、法国及意大利的大学采纳为教材之一。这里旨在解释我们通过音乐而获得的强烈的愉悦感,书中指出:“由于一切事物都倾向于接纳与自己相似的东西而拒绝不相似的东西,所以,柏拉图指出,我们的灵魂按音乐的比例而构造。”相信灵魂与音乐真的具有相似性或是类同性,这已成了当时人们的信念,成为一种反复出现的常识,并被视为人的内在精神模型的比喻,持续滋养着文艺复兴时期人们的想象力,甚至逐渐脱离其实际的内容。很难说《哲学珍宝》的一般读者真的理解灵魂按音乐比例而创造的观念。

在规多·卡索尼(Guido Casoni)《论爱情的魔力》(Della Magia d’Amore)一书中(这是一个娱乐性的、夸张的、关于爱情的特点和表现的纲要),我们找到如下文字:“灵魂的实质在于整一,即便它有着各种由音乐数字比例决定的能力和力量……”这是一个更为具体,却有些让人感到迷惑的关于灵魂的音乐化构造的定义。在此,以音乐的方式构造的并非整个灵魂,而是使灵魂得以运作的各种能力。仅通过纯粹的柏拉图式术语,我们还不能完全理解以上内容。在此,必须暂时悬置我们的判断,并把卡索尼的说明作为进入亚里士多德式灵魂理论的导引。

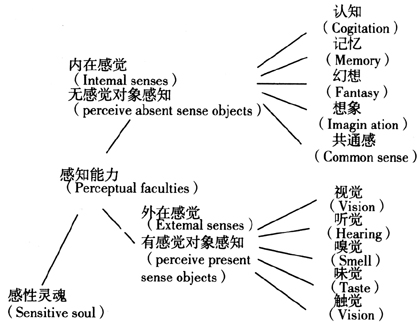

如文章开篇所言,亚里士多德的《论灵魂》在当时的大学中是必读文献,正是亚里士多德的灵魂理论主导着自然哲学的研究以及与此相关的各个分支学科。文艺复兴时期的心理学,特别是它对理性灵魂(intellective soul)的强调,仍基于一系列哲学经典来解释灵魂的功能模式,这些经典如《论灵魂》、《自然诸短篇》(Parva naturalia),以及中世纪的亚里士多德诠释者的著作。亚里士多德早已反对把灵魂视为“自发运动的数字”(self-moving number)。文艺复兴的文献广泛地接受亚里士多德学派灵魂三分法,据此,灵魂的植物性(vegetative)部分、感性(sensitive)部分和理性(rational)部分分别履行三种功能,这些功能构成人类活动的特征,亦即营养(nutrition)、感知(perception)和认知(cognition)活动。在此,我们感兴趣的是这些活动的感知与认知方面,图6对二者做了说明。

如果我们接受亚里士多德的理论,即我们所知的一切来自于感觉(nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu③),那么,知识的问题便成为(跨越)心灵与现实的鸿沟问题。在这样的语境中,假设在心灵和现实间有某种理智形式,或许是出于跨越一系列并存的认知鸿沟的需要:所谓的鸿沟,即物质性与非物质性的鸿沟,特殊性与普遍性的鸿沟,可变性与不变性的鸿沟。人类似乎能将感知获得的物质特殊性转化为可理解的普遍性,从而超越对自我存在和生活环境现实的感觉体验。虽然,这种活动的细节仍然是争论的主题。但其基本机制被一般地理解为一个抽象的过程,通过这个过程,物质形式转化为观念形式。认知是对感官材料精心提纯的结果,使之不再是对于物质的个体印象。灵魂三部分中的两者(我们把灵魂的各部分视为灵魂的各个功能)以如下过程起作用:理性部分的灵魂和感觉部分的灵魂依次利用五种外在感觉和所谓的位于大脑中的内在感觉(共通感④[common sense]、想象[imagination]、幻想[fantasy]、记忆[memory]和认知[cogitation])。

图6.

图6 引自:Katharine Park,"The Organic Soul"(《有机的灵魂》),in The Cambridge History of Renaissance Philosophy,ed.Charles Schmitt and Quentin Skinner,Cambridge,Cambridge University Press,p.466。

由于感官无法获取物质对象实体,所以物质对象以某种感觉形式(sensible forms)(或感觉信息)而直达外在感觉。这些感觉信息在感觉器官上留下印象,并被传送到共通感(所有感觉刺激物的接收器官)中,作为一种感觉的合成物,储存在想象中。幻想则通过划分、重组感觉信息,进一步对其进行加工处理,制造出幻象(phantasmata,phantasms),使感觉印象简化为智力可理解的形式。记忆则把“幻象”(phantasms)储存为可理解形式(intelligibilia),也就是潜在的可供智力处理的形式。到这个阶段,我们仍然在物质性层面进行加工处理。真正的认知出现在灵魂的理性部分(rational soul)中,有赖于能动的智力(agent intellect),它通过从感官表象中抽象出可供理解的信息,而“阐明”了幻象(phantasmata),揭示了物质对象的本质。我们便获得了共相,并将其储存在被动的(或消极的)智力(passive intellect)中。思考和推理活动由此得以可能。

根据亚里士多德对认知的说明,音乐与灵魂的本质并没有什么特别的结构相似性。音乐只不过是一种感觉刺激物,并由灵魂的感觉和理智部分进行加工和储存,这与其它经由感觉获得的数据没有差别。那么,柏拉图和亚里士多德,谁说得对?音乐打动灵魂的力量仅仅是神话吗?我们甚至会自问,音乐及其带给我们的愉悦是好的还是不好的?如果我们不相信灵魂是一系列自发运动的和谐数字,那么愉悦的本质又是什么?

文艺复兴的作家们常常在所谓的爱情哲学的语境中讨论关于愉悦感与认知的问题,这种爱情哲学在16世纪的意大利成为最盛行的学术话题之一。由此,不妨来看看如何在爱情现象学中运用同样的认知理论。提一提普里奥·德拉·巴拔(Pompeo della Barba)的《柏拉图式十四行诗述评》(Spositione di un sonetto platonico[1548])或许有所助益。在此书第十一章,谈到“逍遥派⑤(Peripatetics)理论对爱情产生原因”的讨论:

爱情的产生,是因为爱的对象如箭一般地穿透我们视觉感官的窗口。它抵达我们的共通感,并被判断为令人愉悦的、可享受的事物,并将其视为可带来极大满足的事物。随后,对象进一步深入我们的大脑,并与想象力相遇。想象力把这个对象的影象视为令人愉悦之物,接纳它并储存它。稍事休息之后,(对象的影象)继续与另一种能力,思考能力(cogitation)相遇,这种(能力)认识到(对象影象)的卓越与美,试图重构它的美,更新它,使之比实际上的样子更美,并将其塑造成某种珍贵之物,附加上所有的优点。由此,那个被爱的对象在评价中显现得比实际更美,情侣们之所以蒙蔽了自己,是因为他们并没有看到爱慕对象的真实形式,而是爱慕他们自己重构并更新的形式。一旦思考能力赋予(形象)以完美性,便将其传送给第四种能力,记忆力,并在此储存之。由此,理性不再阻止那个美好对象的形象去接近心灵,在这个心灵中存在着对性与情的渴望,它如此全然地拥抱那个(形象),以至于不再渴望他物。这便是逍遥派理论所描述的爱情在心灵中产生的方式。

在巴拔所简述的心理学理论中,非理性的渴望产生于情侣无法达到最终的理智认识层次,在这关键的理智认识阶段,智力对幻象予以明示。这便是以亚里士多德式理论作为爱情现象学的解释模式的要点。爱的激情(说得更准确些,是“错误”的爱的激情)产生于精神能力的障碍。在这种爱情幻想中,存在某种根本上具有病理性质的活动,以及大脑对渴望对象的不自然的偏爱。这种困扰的具体原因在于评价能力的失误。如巴拔所言,大脑没有关于物质对象本身的知识。关于美的知识只能通过感觉获得,由于感觉形式缺乏物质性,它将继续得到大脑下一区间的加工处理。但是,由于感知所带来的强烈愉悦,大脑可能过高估计物质对象中的美的价值,而幻想(fantasy)(巴拔称之为思考能力)可能开始复制感觉对象的错误精神表象。总之,内在于感觉中的愉悦会削弱精神能力。在此,大脑陷入了对某种巨大的非现实价值的迷狂追求中。如果我们把巴拔的逻辑带入声音领域中,这也成为音乐遇到的问题,因为,我们从音乐中获得的愉悦,可能会偏离获得抽象知识的路径。由此,我们可能仅仅为音乐的愉悦而着迷,而忽略其认知上的价值。

有人可能会认为,通过恢复同一和差异的圆形和谐运动,音乐有能力最大限度地发挥柏拉图式灵魂的理性功能,而亚里士多德关于感知和认知的理论——如文艺复兴爱情哲学对它的理解,则揭示了音乐的危险在于纯感官的刺激。这并不意味着我推崇文艺复兴音乐心理学中,关于灵魂的柏拉图式和亚里士多德式二元理论解释。这将是一种误导,原因有二,其一,由于在柏拉图或亚里士多德关于灵魂本质与运作的理论中,音乐同时具有积极和消极的效果。其二,实际上不可能找到纯柏拉图或纯亚里士多德式的关于欲望的现象学说明。其实,卡索尼的话:“灵魂的实质在于整一,即便它有着各种由音乐的数字比例所决定的能力和力量”,这个观点似乎意味着两个传统的融合。在这种融合中,人们相信灵魂的各种能力(这个观念更接近于亚里士多德模式)多少受制于音乐化的比例(这是柏拉图的观念)。

为了更好地理解这两种有些模糊的并存理论的微妙区别,我们必须进一步研究作为对音乐经验之反应的愉悦感,但这大大超出本文的话题。就目前而言,我们不得不满足于一个较为审慎的结论:文艺复兴文化所关注的音乐的力量和危险,不仅反映了音乐不稳定的文化身份——这是人类行为一个出了名难以被精确限定的方面,同时,也反映了灵魂概念本身的不稳定性,这个概念制约着近代初期人们对具有认知能力的人类的存在状态的反思,人们相信这些认知能力独一无二地处在物质和非物质的中间。除这种概念的不稳定性外,人们也缺乏关于(作为感觉和理解对象的)音乐的认知价值的令人满意的共识。在音乐语义学领域对亚里士多德式与柏拉图式灵魂理论之间的复杂关系的历史研究,还有待今后进行。但可以肯定的是,在文艺复兴的意大利,将任何一种哲学模式凌驾于另一种之上,都可能得出关于音乐是什么?音乐对我们有什么影响这些问题的不同答案。

注释:

①吕克·布里松(Luc Brisson,1946-)是当代法国哲学家,供职于法国国家科研中心(French National Center for Scientific Research),出版多部关于古希腊哲学及宗教的著作。——译注

②拉姆达是古希腊的数字11,其字形如三角形,大写为“Λ”,小写为“λ”。柏拉图在《蒂迈欧篇》中所提及的构成宇宙创生之比例的七个数字,其中的奇数、偶数分立左右,正好组成一个三角形,形状近似于拉姆达,因此得名。——译注

③此拉丁文语句为中世纪意大利经院哲学家托马斯·阿奎那(1224-1274)所言,即“脑海中的一切东西都是先通过感觉的”。——译注

④"Common sense"一词,今多译为“常识”,但它源于拉丁文"Sensus Communis",早在古希腊、罗马时期便已存在。该词最早出现在亚里士多德的著作中,指某种整合各独立感官感觉信息的能力。随后,阿奎纳(Thomas Aquinas)、笛卡尔(René Descartes)也在近似的意义上使用该词。康德(Immanuel Kant)则以此指人类审美中的某种共通的能力。鉴于哲学界一般将其翻译为“共通感”,本文暂沿用此译法。——译注

⑤逍遥派是古希腊哲学家亚里士多德创立的学派,又称为亚里士多德派。因亚氏喜欢和学生散步、讨论学问而得名。亚氏死后,该派由其弟子继承下来。——译注

扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行

扫码关注,实时发布,艺考路上与您一起同行