作者简介:陈芸,浙江理工大学艺术与设计学院副教授,主要从事音乐美学研究。

一、视觉音乐

何谓视觉音乐?杰瑞米(Jeremy Strick)认为:“‘视觉音乐’可以溯自过去一个世纪的抽象艺术的发展历程……‘视觉音乐’包括绘画、摄影技术、彩色风琴、电影、摇滚音乐会、装置艺术以及数字媒体……在20世纪初,适用于音乐与视觉艺术之间的联觉观念对于抽象艺术的发展被证明是不可或缺的。”“对于先锋派艺术家来说,音乐为视觉艺术提供了一种启发性的模式:一种基于抽象形式的语言,它暗示了无限的空间与进展中的时间。一言以蔽之,这种艺术就是视觉音乐。”可见,视觉音乐与20世纪初期的先锋艺术运动息息相关。

1902年,卡米尔•莫克莱尔(Camille Mauclair)曾结合莫奈的绘画作品和德彪西的音乐创作得出结论:色度、和声、明暗度、主旋律以及主题动机是可以被音乐家和画家共同采用的。1912年,罗杰·弗莱(Roger Fry)第一次提出“视觉音乐”(Visual Music)这一术语,并以此描述康定斯基(WassilyKandingsky)的抽象绘画作品。在康氏看来,音乐就是艺术家的精神住所,艺术家通过音乐实现画面的节奏、重复、结构、运动等现代抽象艺术创作的内心需求。

此外,现代技术也促使艺术创作要根据审美冲动寻求更高的创意形式。音乐,正是以其抽象的结构形式和最丰沛的情感力量直接激发艺术家的创作灵感与审美想象,尤为突出的是,音乐的律动性母体孕育了视觉音乐并赋予其强有力的动态特征。不论是抽象派绘画大师康定斯基、蒙德里安(Piet CorneliesMondrian),还是先锋派摄影大师曼·雷(Man Ray);不论是抽象电影大师维京·埃格琳(Viking Eggeling),还是视觉音乐家谭盾,他们共同的创作特征是:打破音乐与视觉艺术的界线,将音乐语汇与视觉形式的各要素相结合,进而把时间进程、空间形式与人类的情感结构相融合,创造出由空间与时间互为对话的情感形式的新视觉图像,由此营造一个以视觉的和谐秩序与观者的审美趣味交互对话的强大的生态性磁场,邀请观者感受律动形式本身的灵动趣味,携领人们探索并发现蕴藏于这一节奏形式中的无比鲜活的生命力!因此,视觉音乐的真正魅力正在于以音乐的情感向心力将观者从视觉符号的路径逐渐引向对人类精神世界的终极探索。

二、视觉传媒技术与观看模式

视觉传媒技术与视觉性的建构密切相关。作为载体和手段,视觉传媒技术的革新必然会引起观看模式的转变。在我们当今这个电子复制、影像和控制论技术的时代,视觉媒体逐渐趋于复杂、精致。无疑,视觉传媒技术及其历史演变对视觉音乐的视觉性表征起到重要的作用。它不仅决定艺术家所运用的视觉传达的表现方式,而且也反映了观者的审美态度。笔者从摄影术、电影与动画影像、数字新媒体这三大视觉传媒技术的发展来揭示视觉文化时代的技术现代化与审美现代性之间的复杂交互关系,从而理解人类视知觉模式的转换过程。

早在16世纪,艺术家就利用“暗箱”(Camera obscura)来记录光影,直到18世纪末,暗箱成像技术确立了观者与外部世界的古典视知觉模式。关于暗箱的历史意义,哥伦比亚大学艺术史教授克拉里(Jonathan Crary)指出,“暗箱不纯粹是一件无生命的、灰暗的零部件或组装的技术设备……而是通过它可以抵达深广的知识系统和观察对象。……(它)体现了观者及其感知外界事物的关系。”这便是观看模式与知识建构的递增关系。19世纪上半叶,摄影术的发明使观者与观看事物之间建立起新型的关系:主客体之间一种稳定空间的二元论经验主义再现模式,转化为主客体之间一种非稳定性的分镜头剧本模式。在现代主义时期,图像和符号的复制、转换、激增与扩散使观者与真实的世界分离,观者的观看方式转为一种更适应现代环境的、自主的、多重的、建构性的观看方式。

1895年,法国的卢米埃尔兄弟发明的电影技术使传统的视知觉模式发生了裂变性的转折。其一,电影画面的运动特征引起观者视觉的动态感知,人们的观看方式由原来的凝视静态的单一图像转换为对分镜头的、连续性的、动态影像的视觉捕捉,形成分镜头剧本模式的观看方式。其二,观者的视野不再囿于暗箱拍摄的图像画面,而是呈现出系列性的连续镜头的有序承接和转换,这为建立空间意义上的观看方式提供了故事性发展的时间维度,增强了逻辑性、叙事性的视觉内容。其三,有声语言的进入使观看行为不仅仅依赖于视觉功能,而且还有听觉功能的介入和伴随,单纯的观看方式被视听的双重性所取代。其四,观者的主体意识失去重心,由于电影呈现的是虚构的动态幻象,其“情镜式”叙述方式容易使观者进入虚拟的幻象世界而迷失了现实中真实的自我,削弱了观者主观感知的中心地位。可见,电影的发明改变了传统单向度的看以及观者的主体意识,并由此改变了观者的审美眼光。对此,芝加哥大学哲学教授罗伯特•皮平(Robert B. Pippin)乐观地评价:“现代主义运动带来了富有活力的艺术新形式,比如电影和摄影术就足以证明艺术并非已成往事。”

如今,数字新媒体的高科产业引发了集体性的精神和感觉的狂欢。数字新媒体的出现使观者的视觉经验越来越趋向对技术的依赖。人们被迎面而来的各种图像重重围困,观者的视觉经验已不同于以往基于客观真实的看见,而是各种虚拟的仿像、幻象。对此,克拉里指出:“在近20年里涌现的电脑绘图技术的迅速发展改变了观看主体和表现模式之间的关系,它有效废止了传统文化意义上建立起来的关于观者和表现这两个术语的基本含义。计算机生成图像的形式化及其扩散预示着虚构的视觉‘空间’无处不在的植入,这完全不同于电影、摄影术和电视的模仿。”克拉里想要说明的是,相较于电影、摄影术和电视,电脑图像技术彻底颠覆了观者的视觉经验,因为它不再基于真实的“空间场域”(real space)而是基于技术,由于电脑仿真图像是由电子数码技术和数学模型产生的而并非通过观者对真实世界的视知觉的把握。因此,视觉性将被束缚于一种抽象视觉的电磁领域和“控制论”之中,如此一来,观者的视觉经验以及由此形成的视觉模式逐渐转向对电脑技术的依赖,其结果必然导致作为观者的人类的认知论和知觉力的逆转:从对真实的光感世界的认知模式转向以虚拟图像表征的视觉竞技场的感知模式。然而,不论艺术家运用何种技术手段,也不论观者采取何种观看方式,视觉音乐的律动形式犹如开启生命情感之旅的引擎,终将实现视觉形式与内在精神的和谐对话,揭示人类共同的情感主题。

三、视觉音乐的视觉性表征

(一)

“音”与“色”:联觉效应的符号象征

视觉音乐亦称为“色彩音乐”(color music)。阿恩海姆认为,在具有共同的表现性质(比如冷与暖、强烈与温和等等)的基础上,颜色和声音之间的确存在着从知觉上令人信服的对应。可见,人类具有艺术审美的“音”与“色”对应关系的知觉力与判断力。这可以通过当代艺术家谭盾的“音乐视觉”钢琴装置艺术的案例分析得以阐明。

2005年,《谭盾音乐视觉2005》以“解体——重建——再生”为主题的钢琴装置艺术展览在上海沪申画廊举行。谭盾通过收集废弃的钢琴,拆除它们残缺的零部件和朽烂的木头,保留钢板和钢弦的“内脏”,并将这些堆积的“废墟”重新设计、组装、涂色,建造出可由人或电脑MIDI系统演奏的“视觉音乐雕塑”(visual musicsculpture)(见图1)。

▲ 图1:电脑MIDI系统演奏的“视觉音乐雕塑”

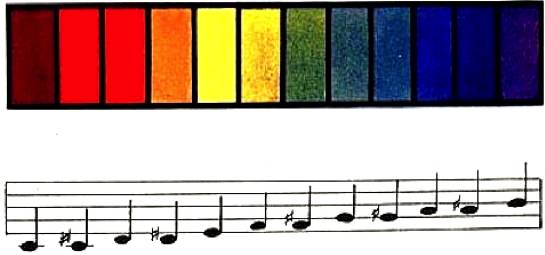

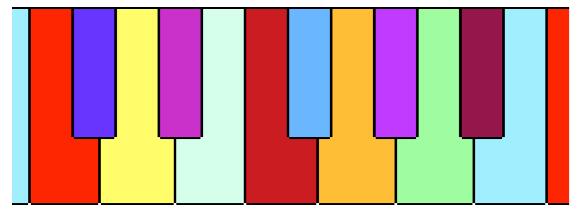

谭盾的钢琴装置艺术的创作理念一方面为当代艺术表现的多元化注入活力,另一方面则承袭了彩色风琴的“音——色”对应原理。早在1737年,法国牧师卡斯塔尔(Loius BertrandCastel)发明了彩色风琴。1893年,英国画家雷明顿(Alexander WallaceRimington)利用灯光投射的照明技术进一步改良彩色风琴,从而实现音色对应的呈现方式(见图2)。1915年,俄罗斯象征主义作曲家斯克里亚宾(AlexanderScriabin)创作了“通感交响曲”《普罗米修斯:火之诗》,该乐谱上标示了音名与颜色对应关系(见图3)。20世纪六七十年代,由于电子高科技的发展,彩色风琴逐渐被调节声、光、色的电子“调光器”(light organ)所取代。

▲ 图2:音色对应的彩色风琴图例

▲ 图 3

谭盾把彩色风琴的传统理念运用于废弃的钢琴,并把钢琴的琴键按照音与色的联觉效应进行涂色加工,设计出了独特的彩色钢琴装置艺术。因此,从18世纪的彩色风琴到如今的彩色钢琴装置艺术,音与色的对话以及各自符号的象征性关系(见图4)已经历经了3个多世纪的探索。彩色风琴的每一段历程中的视觉性呈现就如同历史学家对历史遗迹的探索与发现那般,给研究视觉文化和视觉音乐的学者带来诸多惊喜与期待。

▲ 图 4

(二)

“音”与“形”:抽象形式的和谐对话

康定斯基认为:“艺术必须从音乐中汲取养料,音乐中的每一处和谐与不和谐的音符都是美的,因为它们源自内在精神,而且只有内在精神才是它们的唯一住所。”事实上,康氏所表达的音乐精神与视觉形式的逻辑关系不仅是“内在与外在”(inner—outer)的关系,还意味着“什么与怎样”(what—how)这一深层问题的哲学思考。在他的作品里,音乐与视觉形式异乎寻常地达成了完美的和谐——统一于内在精神的音乐之和谐。想必这是对黑格尔提出的“绘画最根本的特征是(表现)‘爱’。”这一观点所做出的最强而有力的新时代的回应!我们可将视线聚焦于他的视觉音乐作品《构图8号》(Composition VIII,1923)(见图5)

▲ 图 5:康定斯基的作品《构图8号》

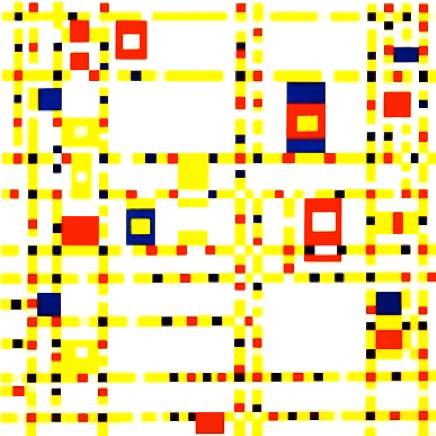

《构图8号》不同于康氏早期的浪漫式风格,而是以抽象的几何图形呈现出来,各种几何形状以内在的暗示力量(inner suggestion)共同构筑一个动力性的、有机的视觉生命形式。若从音乐文本的角度来分析,我们从中不难听见瓦格纳的“主导动机”、德彪西的精神性和谐、勋伯格的无序对抗以及斯特拉文斯基的诡异狂野……康定斯基不愧为“视觉音乐家”!对此,萨德勒(Michael T. H. Sadler)中肯地作出评价:“康定斯基是在画音乐(painting music)”。他的抽象绘画作品掀起了视觉音乐的浪潮。蒙德里安的《百老汇爵士乐》(BroadwayBoogie-Woogie,见图6),曼·雷的《管弦乐曲》(Symphony Orchestra ,1916),保罗·克利的《新和谐》(New Harmony, 1936)、《复调音乐》(Polyphony,1932)等无不深受这位视觉音乐大师的影响。

▲ 图6:蒙德里安的《百老汇爵士乐》

(三)

“音”与“像”:同构关系的拟态表征

20世纪以来,摄影术、电影和数码新媒体技术的迅猛发展为视觉音乐在影像传媒领域的发展开辟了新天地。彼得·基维认为,“自从摄影机和投影仪发明后,我们就有了视觉音乐;动画制作技术与录像技术进一步扩大了这种可能性。在20世纪,人们走过了一段相当长的实验历程,在音乐中使用一连串完全抽象的非具象图案与色彩,简直被描述为‘为眼睛而作的音乐’。”基维所说的“视觉音乐”就是动画电影音乐。

20世纪初期,瑞典先锋派艺术家维京·埃格琳(Viking Eggeling)的作品《对角线交响乐》可谓是开了电影史上“视觉音乐”之先河。在这一颇具结构主义特点的抽象影像中,动力性的音乐节奏与抽象的几何图形交相辉映而形成音乐的拟态表征。这些几何图像把纯粹的形式结构(音乐节奏与几何图形)作为整个系统的一部分共同构建影像。戏剧设计师、理论家基斯勒(Frederick JohnKiesler)说:“《对角线交响乐》是我所认为的最好的抽象电影作品,它尝试在电影媒介中发现时间进程中系统的基本原则。”此外,奥康诺(Louise O’Konor)评论说:对于埃格琳来说,音乐从来不是作为听觉元素构成电影的完整部分,他旨在设计一套与音乐形态可以比拟的视觉构图系统。”这一同构关系的拟态表征则使《对角线交响乐》成为最复杂且具有美学价值的早期抽象电影。

扫码关注,实时发布

扫码关注,实时发布艺考路上与您一起同行